ふだんなにげなく開け閉めしている、部屋のドア。

家の間取りを考える上で、ドアをどうするか?というのはけっこう大きな問題です。

間取りが半分以上できてきたら、ドアについて真剣に考えてみてください。

とくに狭小住宅はただでさえ面積が狭いので、ドアの開閉スペースひとつとっても決して無駄にできません。

それに、広い家よりも気をつけないと、危険な箇所も出てきます。

この記事では、

- 狭小住宅のドアについてとくに考えておかなければならないポイント

- ドアの種類

- ドアの開閉の向き

- ドアの色

について書いていきます。

間取り図に書かれた空間で実際に生活することをイメージしていきましょう!

▼(実例写真入り)トイレのドアが折れ戸ってどう?と気になる方はコチラもチェック!▼

狭小住宅のドアについて考えておくこと

狭小住宅は、あらゆるスペースが小さいため、ドアについてもよく考える必要があります。

設計士さんとの打ち合わせでは、さいごのさいごまでドアについて話しました。

と気になって、変えてもらったり。

- このドアが開いたらどうなるかな?

- 子どもが学校から帰ってきたら?

- お客さんが来ていたら?

など、イレギュラーなシーンも何度もイメージして、確認しました。

とくに以下の5点がポイントになりました。

- ドアには開閉スペースが必要

- 開閉スペースにはモノを置けない

- ドアどうしが干渉する問題

- ドアの開閉が危険なところも!

- ドアの位置によっては、大きな家具を入れられないことも

順番に説明していきますね!

ドアには開閉スペースが必要

ドアを開閉するためには、スペースが必要です。

当たり前のことなんですが、意外とイメージしづらいんですよね。

など、生活の動線を意識してよくイメージする必要があります。

開閉スペースにはモノを置けない

ドアを開閉する部分には、モノを置けません。

置きたい家具の配置も考えてみてくださいね。

ドアどうしが干渉する問題

2枚以上のドアが近くにあるとき、お互いにドアを開けたらぶつかりそうになったり、人が通るスキマがなくなってしまったりすることがあります。

かなり不便ですし、危険です。

こんなときは、

- ドアの開く向きを変える

- ドアの種類を変える

などの対策をして、解消しておいたほうがいいですね。

ドアの開閉が危険なところも!

もともとドアの開閉は気をつけないといけないですよね。

とくに小さいお子さんがおられる場合、指を挟んだり、巻き込まれたり…というのは危険です。

それに加えて、ドアによってさらに危ない事態が想定されることがあります。

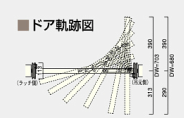

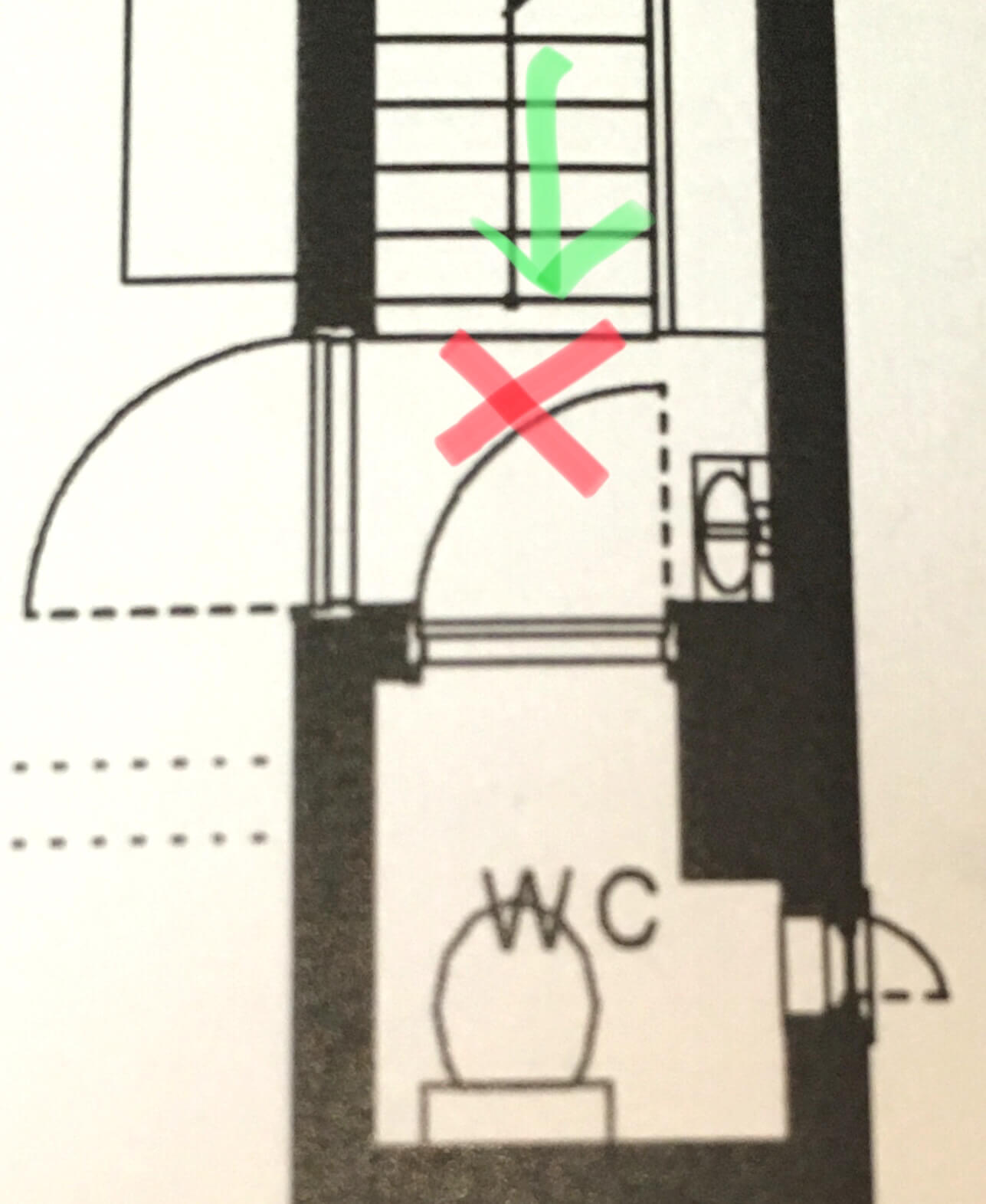

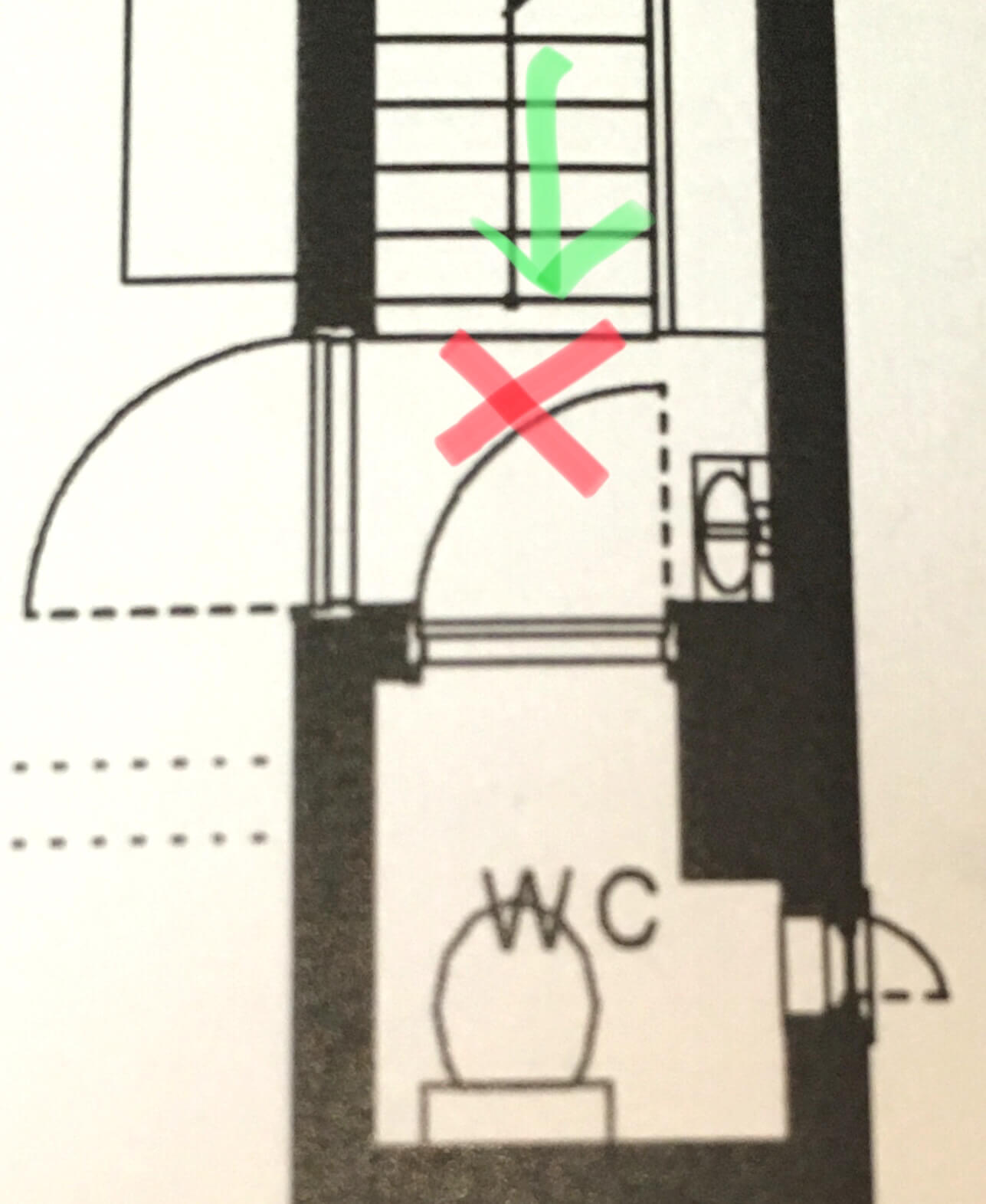

この図は、実際にわが家の間取りの打合せで使われた図です。

緑の矢印は、階段を上がってくる動線。

トイレのドアが開くと、ぶつかっちゃいますよね。

しかも、ぶつかった後にはね飛ばされて階段から落ちてしまう危険も考えられます。

とくに子どもは、「ただいまー!」っと階段を走って駆け上がってくることも考えられますよね。

そこでこのドアが開いたら…

これは、打合せが進むまでわたし自身も気づいていなかった部分でした。

狭い土地のため、トイレをもう少し下げる、などの選択肢は使えません。

そこでこの問題を解消するために、わたしたちはスライディングドアを選びました。

ドアの位置によっては、大きな家具を入れられないことも

さいごにこちら。

狭小住宅のように廊下やその他のスペースが狭い場合、ベッドや大物家具、ピアノなどの大きなモノがドアから入らないことがあります。

その場合、窓から入れたり、2階以上の場合クレーンで吊り上げたりしなければなりません。

ドアの種類や枚数を選ぶことで間口を広くすれば、解決できることもあります。

わが家は、廊下が狭くて荷物が入らない部屋に両開きの親親ドアを採用しました。

スポンサーリンク

ドアの種類をえらぶ

それでは、上で説明したいろいろな問題を解決するために、実際にドアを選んでいきましょう。

ドアにはいくつかの種類があります。

それぞれの場所に適した種類を選ぶと、安全に、そしてストレス少なく開閉することができますよ。

室内ドアの定番!開き戸

もっともオーソドックスな形ですね。

開けやすく、このあと紹介する引き戸などよりもカチャッと閉まるので、密閉度も比較的高いです。

ただ、もっとも開閉スペースを必要とするので、開き戸だと問題が出てきそうな場合はほかの種類のドアも考えてみましょう。

- 開閉しやすい

- しっかり閉まるので、密閉度が高い

- 価格が安い

- 親子ドアや親親ドアにすれば、間口を広く開放的にとれる

- もっとも開閉スペースを必要とする

メリットいっぱい!引き戸

引き戸は、ガラガラと横に開閉するタイプのものです。

開き戸のような開閉スペースが必要ないので、人に当たる危険がありませんし、部屋のどこにでも家具を置くことができますね。

わが家もいくつかの場所で引き戸を採用しました。

ただしドアを引き込むスペースが必要なので、ドアを2枚横並びにできる場所にしか設置できません。

そのため、引き戸にしたくてもできない場所もあります。

- 開閉スペースを必要としないため、スペースを効率よく使える

- 2枚、3枚と連結すれば、間口を広く開放的にとれる

- 密閉度が低い

- 引き込むスペースが必要なため、つけられない場所もある

- 開き戸より価格が高い

狭小間取りの強い味方!折れ戸

折れ戸は開き戸の仲間ですが、開き戸ほど開閉スペースを必要としません。

また、引き戸のような引き込むスペースも必要としません。

開き戸と折れ戸の比較(Panasonic公式ページより引用)

廊下に面した場所や、階段に近い場所など、開き戸をバンと開けると危ない場所や邪魔になるような場所にピッタリです。

クローゼットなどでもよく使われる形ですね。

Panasonicやリクシルで商品があります。

デメリットとしては、一般的な開き戸や引き戸よりもデザインのラインナップが少ないことや、連結部分が多い分、故障などの可能性も考えなくてはならない点です。

- 開閉スペースが少なくすむため、危険や不便を避けられる

- 出入りの間口が狭くなる

- 価格が高い

- デザインの種類・ラインナップが少ない

- 開き戸や引き戸よりも故障のリスクがある

折れ戸と少しちがう?スライディングドア

ここでもう一度、さきほどの間取り図をご覧ください。

この危険を解消する方法をいくつか考えたのですが、

- ドアを内開きにする→トイレのドアは外開きにすることが多い(万が一ひとが倒れたときなどに救出しやすいためだそうです)

- 引き戸にする→引き込むスペースがないので、つけられない!

と、一筋縄ではいかない場所でした。

そこで、設計士さんからWOOD ONE のスライディングドアをすすめていただきました。

折れ戸と似ているように見えますが、ドアが折れずに90度スライドするため、折れ戸よりも間口が広く使えるそうです。

WOODONEのスライディングドアの開きかた(公式ホームページカタログより引用)

わが家の2箇所のトイレのドアに採用しました。

上から吊るタイプなので、何年かたって建て付けが悪くならないかな…?というのが少し心配ですが、いまのところこれで良かったと思っています!

- 開閉スペースが少なくすむ

- 折れ戸より間口が広い

- 価格が高い

- 種類が少ない

- 故障やガタつきなどのリスクが心配

なお、このタイプのドアはわたしが聞いた範囲ではWOODONEのみのようです。

リクシルにもスライディングドアという名前のドアがありますが、引き戸のことのようですので、お間違えのないようにお気をつけくださいね。

奥の手!?ドア無し!

さて、さいごにもうひとつ方法があります。

ドアをつけない!

スペースがとられず、費用もかかりません(当たり前ですね)。

もちろん、ドアに当たったり、指を挟んだりする危険性もゼロです。

ただ、ドアという仕切りがないので、冷暖房効果や湿気・ニオイの問題はあります。

仕切りはカーテン程度で構わない、という部分はドアをつけないのも一つの選択肢かもしれません。

- スペースをまったく必要としない

- 費用がかからない

- ドアによる事故を心配しなくていい

- 冷暖房効果が悪くなる

- 湿気やニオイが隣のスペースにうつる

- 「区切り」がないので、気分的に落ち着かないことがあるかも(カーテンなどで代用可能?)

スポンサーリンク

ドアが開く方向をよく考える

ドアの種類を考えながら、ドアを開く方向についても検討しましょう。

とくに開き戸では、部屋の外側に開けるか?内側に開けるか?で、かなりの違いがあります。

よくシミュレーションしてくださいね。

ドアどうしが干渉しないようにする

上で書いたように、ドアの位置が近いときに、開いたドアどうしが当たってしまうことがあります。

片方を内開きにするなど、考えてみましょう。

人の動線や家具の配置を予想する

ドアが開閉するスペースや、部屋に入ってすぐ足を運ぶ部分には家具は置けません。

右側に開くか?左側に開くか?でも、家具を置きやすいスペースが変わります。

間取り図の上で実際に人を動かすようにして、よくシミュレーションしましょう。

またトイレなどの狭いスペースは、もしも人が倒れたときに救出しやすいように、外開きにすることが多いようです。

ドアを開けた瞬間、どんな印象になるか?想像する

これは、危険や不便とはちょっと違うのですが、ぜひ想像してみてください。

- 外から帰ってきたとき

- 朝、起きて部屋を移動するとき

- お客さんが来たとき

など、さまざまなシーンで、部屋に入ってドアを開けたときのことを想像してみます。

そのときの印象や気分って、とても大事だと思いませんか?

- ドアを開けたら部屋の広いほうが見える(わぁ、広い!)

- 窓からの景色が見える(気持ちいい!)

- ドアを開けたら、いきなり大きな家具が見える(圧迫感…)

など、開けた瞬間の印象でずいぶん違いますよね。

スポンサーリンク

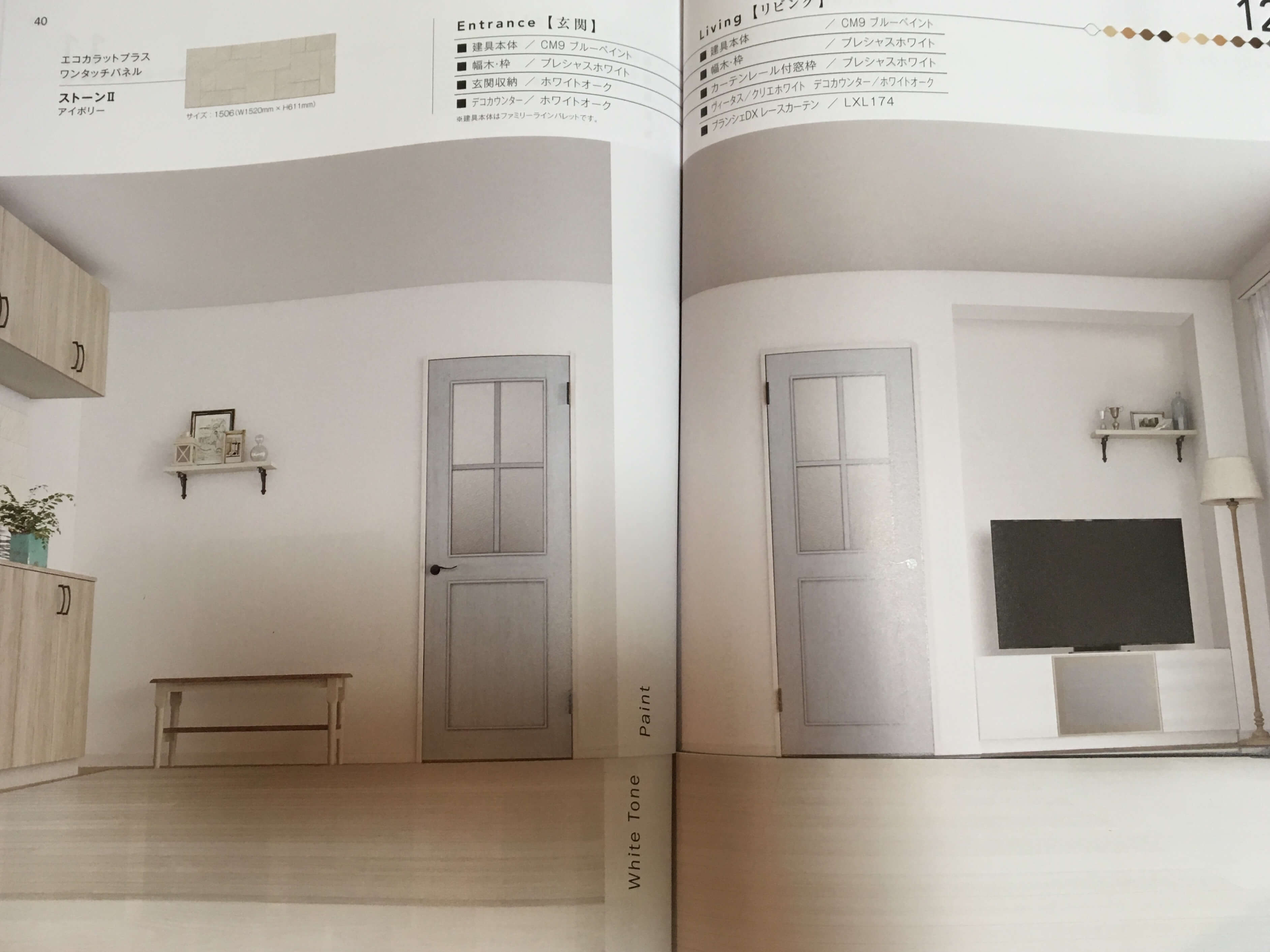

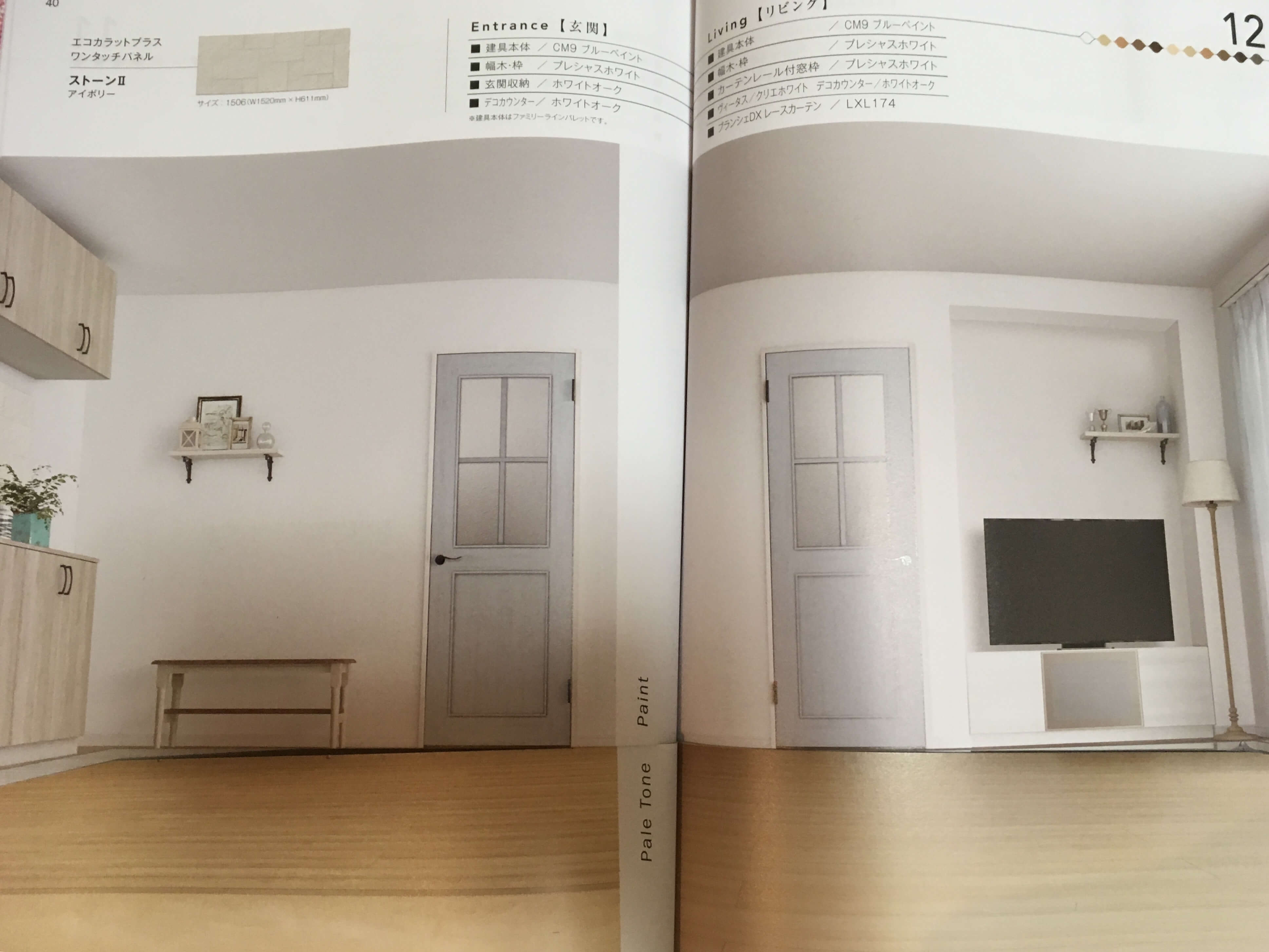

ドアの色を考える

さて、さいごはドアの色です。

わが家は、狭い部屋でも明るく見えるようにしたかったので、白をえらびました。

ウォールナットなどの濃い色にもあこがれたのですが、狭い部屋でドアの重厚感が強すぎるとアンバランスかな?と思い、やめました。

逆に、濃い色が似合うお部屋や形もありますよね。

部屋の形や床、壁紙の色によって(もちろんお好みも)、最適なドアの色も変わります。

リクシルではこんなカタログをもらいました。

この「ParaParaBOOK(パラパラブック)」では、床とドアの色をパラパラと組み合わせてシミュレーションできます。

まとめ|ドアの役割・印象は大きい!

この記事では、狭小住宅の室内ドアに関する注意点や選択肢についてご紹介しました。

- ドアの開閉スペースによる不便や危険を考える

- それぞれの場所に最適なドアの形を選ぶ

- ドアが開く向きも考える

- ドアの色を選ぶ

ふだん、なにげなく開け閉めしているドア。

よく考えてつけないと、後悔のもとにもなっちゃいます。

たくさんシミュレーションして、ストレスフリーなドアの配置をめざしましょう!

\当ブログでは、狭小住宅の間取りの考え方をご紹介しています/